Сегодня компьютеры прогрессируют медленнее, чем 20–30 лет назад: правда или миф?

В последние годы все чаще можно слышать недовольство тем, что скорость прогресса персональных компьютеров упала. Мол, если раньше ПК требовалось апгрейдить каждый год, чтобы угнаться за передовыми веяниями, то теперь можно и пять лет сидеть на одном «железе», ни в чем себе не отказывая, а разницу между смежными поколениями оборудования приходится искать с микроскопом. Действительно ли это так? Наступила ли стагнация с сфере электроники? Или все это лишь брюзжание в духе «раньше трава была зеленее»? Сейчас разберемся.

Разберемся, что происходит с прогрессом компьютерного «железа»

Золотая эпоха ПК — 1990-е и начало 2000-х

Многие из тех, кому за 30 и 40 лет, хорошо помнят, как стремительно развивался компьютерный мир в 90-х годах. Каждое поколение устройств приносило что-то новое, в первую очередь — существенный рост производительности.

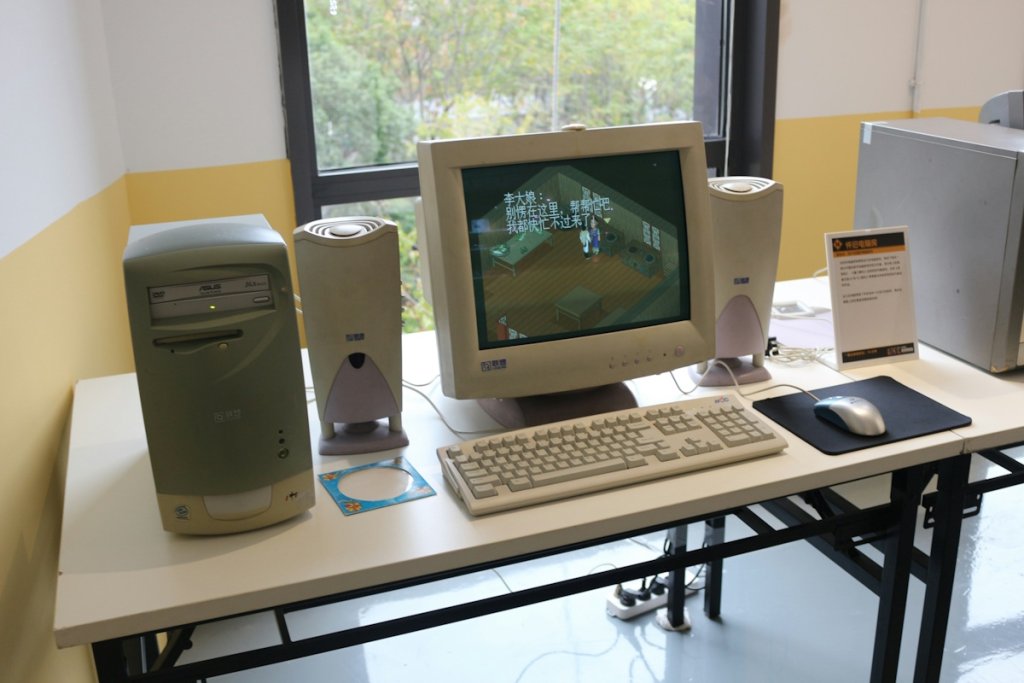

В 90-х и 2000-х казалось, что прогресс компьютеров никогда не замедлится

Нередко частота или объем памяти удваивался при смене одного компьютера на другой. В рамках одной платформы за весьма короткий срок можно было проапгрейдить процессор с частоты 400 МГц до 800 МГц, получив пропорциональный прирост быстродействия.

То же самое касается видеокарт. Разница в производительности двух смежных поколений могла быть двукратной. При этом выходили они раз в год — без каких-либо пропусков, запозданий и так далее.

По современным меркам оборудование тех лет — просто рухлядь. Но те темпы прогресса теперь недоступны

Все это приводило к тому, что каждый год можно было не то чтобы апгрейдить свой ПК, а менять его в сборе! И не просто, чтобы потешить свое эго, а получив при этом заметный выигрыш по основным характеристикам и возможностям. В целом увлеченные энтузиасты и геймеры именно так и делали, если могли себе это позволить.

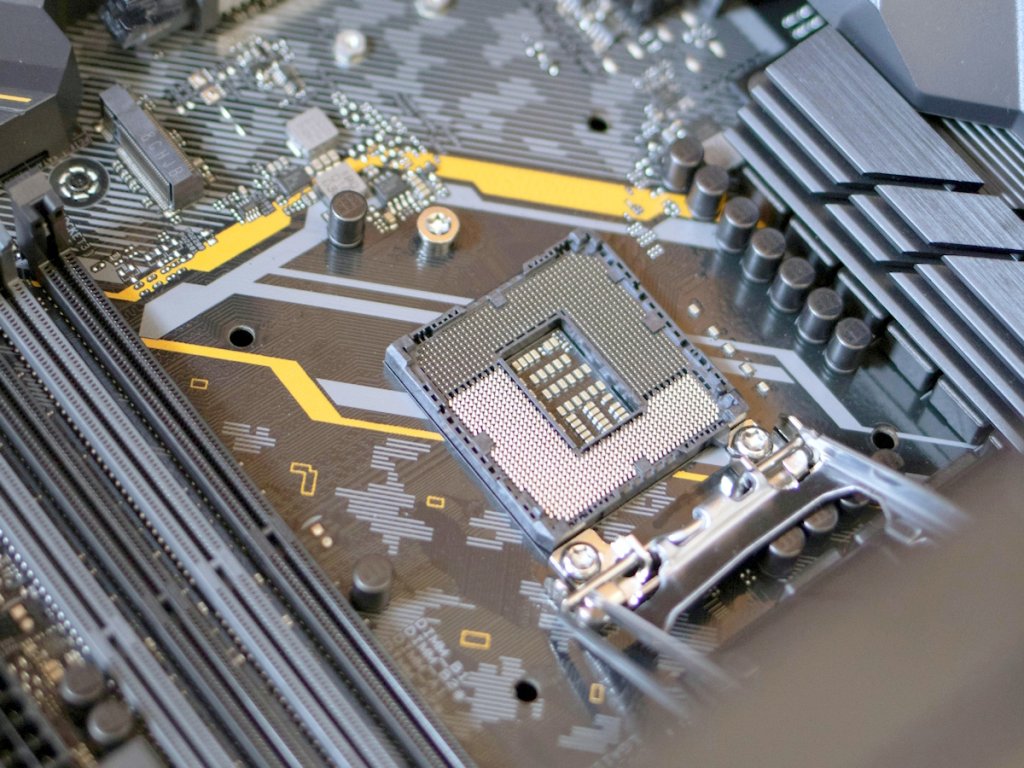

Застой 2010-х и 2020-х: что происходит с центральными процессорами?

Средняя частота процессора значительно выросла с первых дней развития вычислительной техники, но в последние годы в основном стабилизировалась на уровне 3–5 ГГц. Хотя тактовая частота за последние 15 лет существенно не выросла, производительность продолжала расти благодаря таким факторам, как увеличение числа ядер, увеличение объёма кэша и архитектурные усовершенствования.

Типичные ПК того времени не отличались визуальным разнообразием

Добавим немного конкретики. Pentium 4 достиг штатной частоты 3 ГГц еще в 2003 году в поколении Northwood. И посмотрим на одну из последних моделей от «синих» — анонсированный только в июле 2025 года Core Ultra 5 235TA. Его тактовая частота варьируется от 2,2 до 5 ГГц. То есть за последние 22 года (!) почти ничего не изменилось?

Частота процессора перестала расти так быстро, как раньше, из-за сочетания физических, тепловых и технологических ограничений. Увеличение частоты приводит к значительному росту энергопотребления и тепловыделения, что становится трудноуправляемым. Кроме того, дальнейшее уменьшение размеров транзисторов на кристалле процессора упирается в физические ограничения кремния, а также в сложности производства, связанные с проектными нормами.

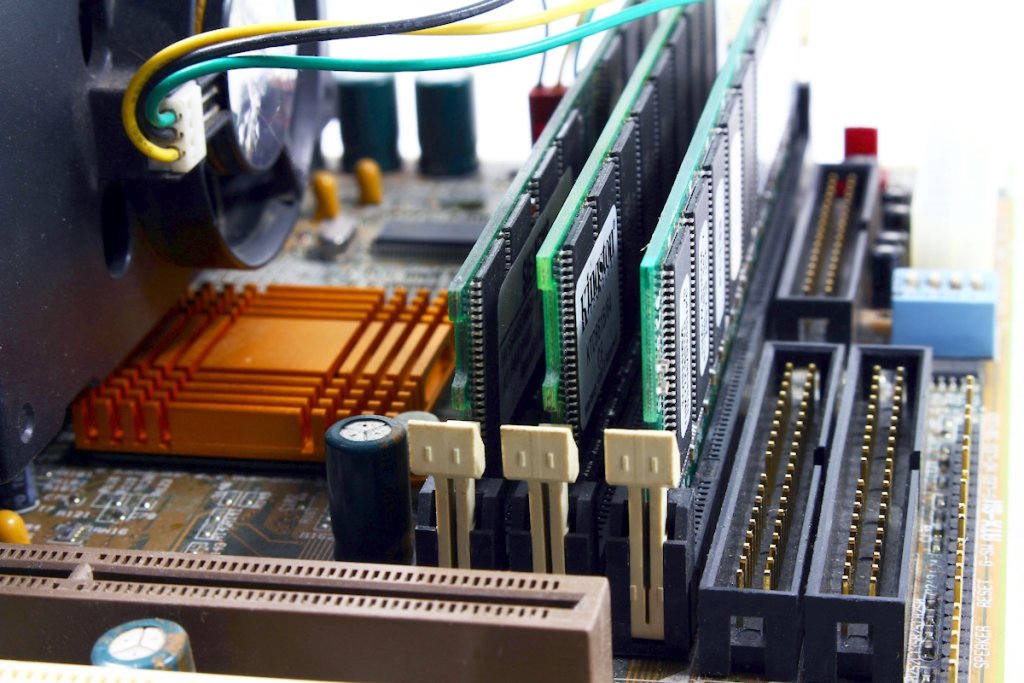

Первые периоды застоя в процессорах начались еще в 2010-х

Так что если еще в нулевых частота CPU была основным показателем производительности и поводом для гордости (либо наоборот), то вот уже больше десяти лет на этот показатель никто особо не обращает внимания. В итоге уже 20 лет прогресс идет в других направления: увеличения количества ядер и оптимизации микроархитектуры.

Первый двухъядерный процессор Intel для ПК вышел в 2005 году. В 2022–2023 годах активизировалась мода на так называемые «малые» или энергоэффективные ядра. Так что в типичном современном «середнячке» уже 14 ядер: 6 основных и 8 вспомогательных. Правда, с ядрами ситуация обстоит несколько иначе, чем с частотой. Чтобы добиться пропорционального роста производительности, требуется уже распараллеливать процессы (либо запускать разные задачи

одновременно).| Год | Средняя частота (ГГц) | Количество ядер | Примеры CPU |

|---|---|---|---|

| 2000 | 1.00 | 1 | Intel Pentium III 1.0 ГГц |

| 2001 | 1.40 | 1 | AMD Athlon Thunderbird 1.4 ГГц |

| 2002 | 1.60 | 1 | Intel Pentium 4 Northwood 1.6 ГГц |

| 2003 | 2.00 | 1 | Intel Pentium 4 2.0–2.4 ГГц |

| 2004 | 2.40 | 1 | AMD Athlon 64 2.4 ГГц |

| 2005 | 2.80 | 2 | Intel Pentium D 2.8 ГГц (Dual-Core) |

| 2006 | 3.00 | 2 | Intel Core 2 Duo E6600 2.4–3.0 ГГц |

| 2007 | 3.20 | 4 | AMD Phenom X4 9500 2.2–3.2 ГГц |

| 2008 | 3.00 | 4 | Intel Core 2 Quad Q6600 2.4–3.0 ГГц |

| 2009 | 3.20 | 4 | Intel Core i7-920 2.66–3.2 ГГц |

| 2010 | 3.40 | 4 | Intel Core i5-750 2.66–3.4 ГГц |

| 2011 | 3.40 | 8 | AMD FX-8150 3.6 ГГц (Turbo до 4.2) |

| 2012 | 3.40 | 4 | Intel Core i7-3770 3.4 ГГц |

| 2013 | 3.50 | 4 | Intel Core i5-4670K 3.4–3.8 ГГц |

| 2014 | 3.50 | 4 | Intel Core i7-4790K 4.0 ГГц (Turbo) |

| 2015 | 3.60 | 4 | Intel Core i5-6600K 3.5–3.9 ГГц |

| 2016 | 3.60 | 4 | Intel Core i7-7700K 4.2 ГГц (Turbo до 4.5) |

| 2017 | 3.70 | 8 | AMD Ryzen 7 1700 3.0–3.7 ГГц |

| 2018 | 3.70 | 8 | Intel Core i9-9900K 3.6–5.0 ГГц |

| 2019 | 4.00 | 12 | AMD Ryzen 9 3900X 3.8–4.6 ГГц |

| 2020 | 4.20 | 10 | Intel Core i9-10900K 3.7–5.3 ГГц |

| 2021 | 4.30 | 16 | AMD Ryzen 9 5950X 3.4–4.9 ГГц |

| 2022 | 4.40 | 16 | Intel Core i9-12900K 3.2–5.2 ГГц |

| 2023 | 4.60 | 16 | AMD Ryzen 9 7950X 4.5–5.7 ГГц |

| 2024 | 5.80 | 24 | Intel Core i9-14900K 3.2–6.0 ГГц |

| 2025 | 5.50 | 20 | Intel Core Ultra 7 265K 4.0–5.5 ГГц |